RNA干扰(RNAi)由于其特异性和环境友好而成为一种具有巨大应用潜力的害虫防控技术。该机制通过引入双链RNA(dsRNA)来沉默害虫特定基因,从而触发目标mRNA的降解,有效抑制基因表达,从而导致害虫降低适应性甚至死亡。目前已经有至少两款RNA农药产品得到了商业化应用。昆虫肠道细菌在免疫应答、解毒代谢、化学通讯等过程中发挥着重要作用,张江教授团队之前研究发现肠道细菌在协同RNAi控制柳蓝叶甲Plagiodera versicolora中有关键作用(Xu et al., 2001 Microbiome),然而该现象是否具有普适性以及在其它昆虫中的作用机制仍不清楚。

图1文章首页

近日,npj Biofilms and Microbiomes在线上发表了张江教授团队题为“The essential role of gut microbiota in dsRNA-mediated pest control of the phytophagous ladybird beetle,Henosepilachna vigintioctopunctata”(肠道菌群在dsRNA介导的害虫防治中对植食性害虫茄二十八星瓢虫有重要作用)的研究论文。该研究发现,茄二十八星瓢虫的肠道细菌在增强RNAi有效性方面的协同作用,同时通过将肠道细菌分离后接种无菌虫和带菌虫的方法,确定了在无菌虫中加速致死效果最显著的是肠杆菌科中的肠杆菌(Enterobacter sp.)和大肠杆菌(Escherichia coli),而带菌虫中肠道菌群的水平或数量足以释放dsACT(靶标茄二十八星瓢虫β-Actin基因的dsRNA)的致死效应。

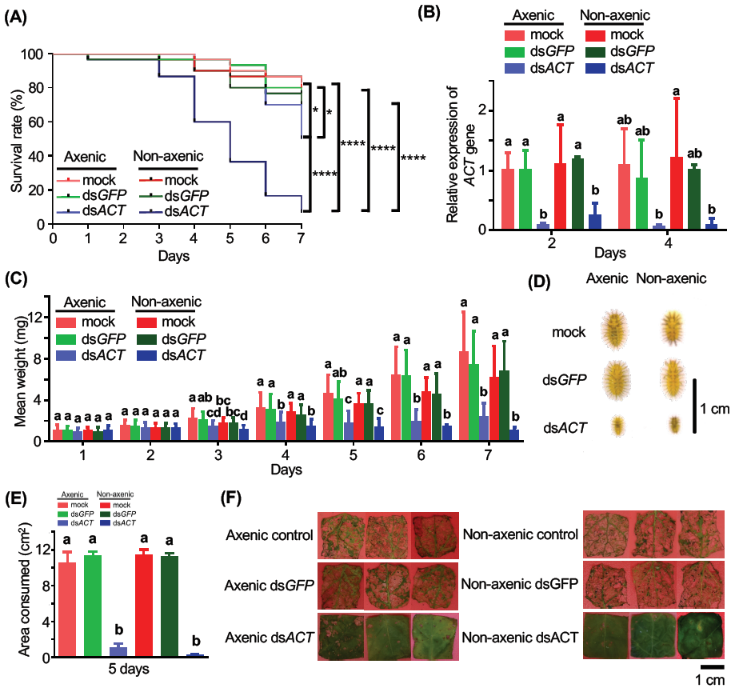

图2体外合成dsRNA对茄二十八星瓢虫无菌虫和带菌虫的致死效果

首先,该研究发现dsACT触发了无菌虫和带菌虫体内的RNAi效应,导致幼虫死亡。对比喂食dsACT的无菌虫和带菌虫,带菌虫的死亡率在第七天达到93.3%,带菌虫的死亡速度明显快于无菌虫,而靶标β-Actin基因的沉默水平相当。说明了带菌虫RNAi比无菌虫具有更强的致死率的现象是和靶标基因沉默水平无关的(图2)。

图3摄入dsRNA导致茄二十八星瓢虫肠道菌群失调

接着,对饲喂涂有dsACT、dsGFP或无菌水的叶片的幼虫的肠道样本进行了16S rRNA基因测序分析,发现幼虫摄入dsACT后肠道菌群结构发生了显著变化,PCoA和NMDS分析显示,与摄入水和dsGFP的幼虫相比,dsACT组幼虫肠道菌群的聚集性明显不同,表明dsACT喂养会引发肠道菌群的生态失调。

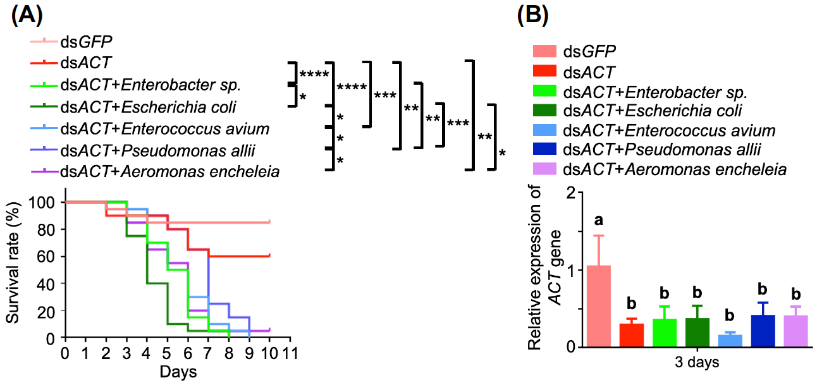

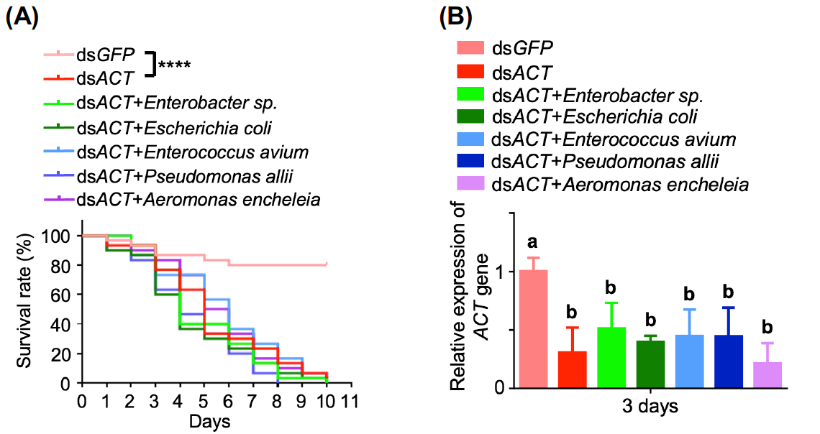

图4无菌虫回接肠道菌后摄入dsACT加速其死亡速率

图5带菌虫回接肠道菌后摄入dsACT不影响其死亡速率

最后,重新回接分离的肠道细菌到无菌二龄幼虫后,摄入dsACT幼虫的死亡率显著提高(图4),其中加速致死效果最显著的是肠杆菌(Enterobactersp.)和大肠杆菌(Escherichia coli)。然而,当肠道细菌接种带菌虫后,摄入dsACT的二龄幼虫的死亡率则无显著变化(图5),表明带菌幼虫体内的肠道菌群水平已经足以维持dsACT的高致死效应。

硕士研究生黄钰洁和黄锦曼为论文共同第一作者,张江教授和金大成副教授为共同通讯作者,徐乐天教授在数据分析提供了帮助,本研究工作获得了中国农科院创新工程、国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41522-025-00767-x

(审核人:李爱涛)

![]() 地址导航:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号

地址导航:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号![]() 邮政编码:430062

邮政编码:430062![]() 联系电话:(027)88664102

联系电话:(027)88664102